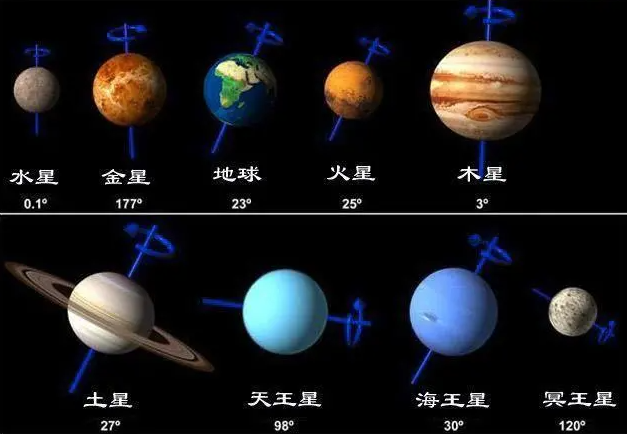

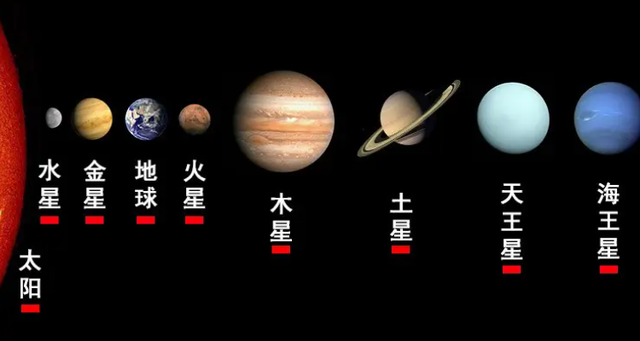

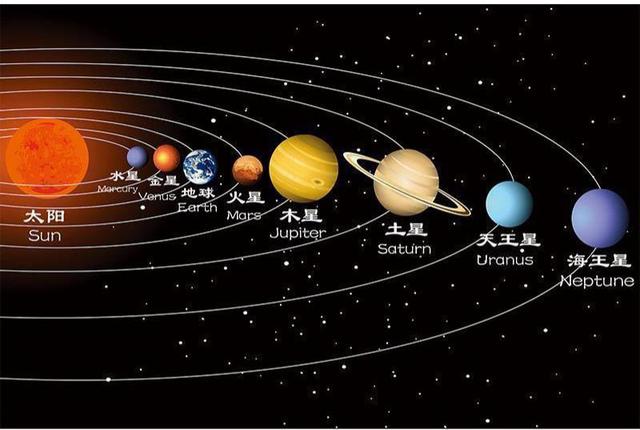

太阳系直径,海王星轨道/柯伊伯带/奥尔特云(最远达15万亿公里)

太阳系直径,答案:太阳系的直径因边界定义不同而有所差异,从海王星轨道的约90亿公里到日球层顶的约240亿公里,再到奥尔特云的约15万亿公里,其范围极为广阔且边界动态复杂,甚至可能存在未知的伴星或暗物质等影响因素。

站在地球上看太阳系,就像拿着放大镜找蚂蚁——你以为看清了全貌,其实连脚边的世界都没摸透。这个我们生活其中的恒星系统,边界的定义比小区物业划车位还复杂。

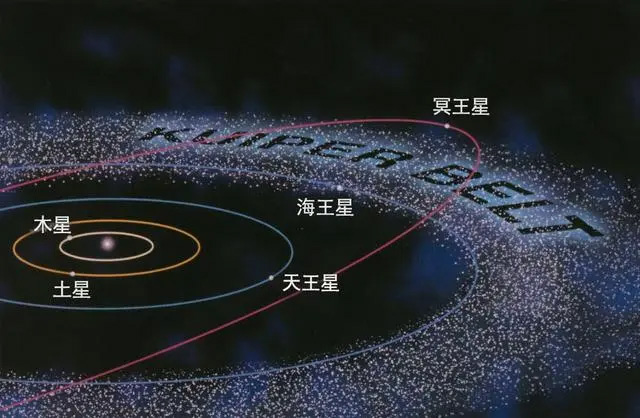

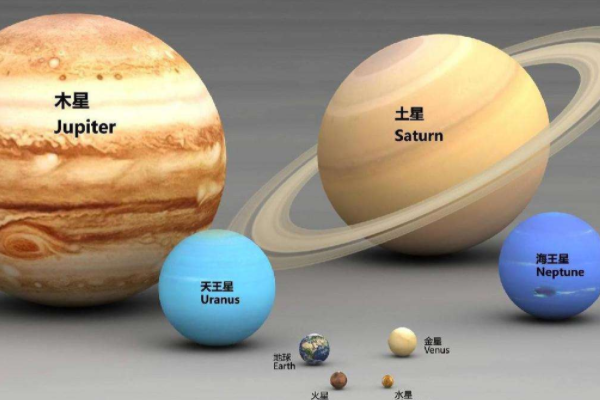

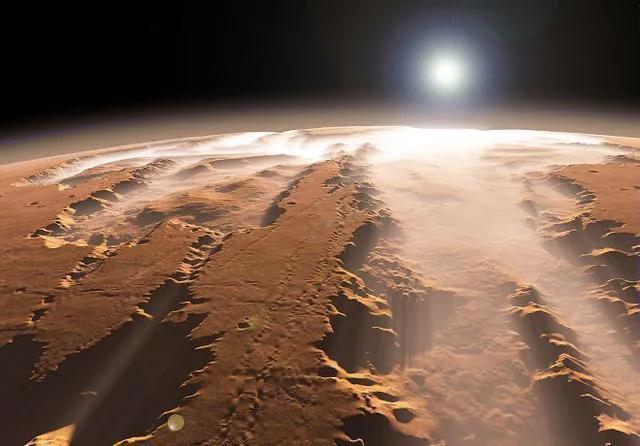

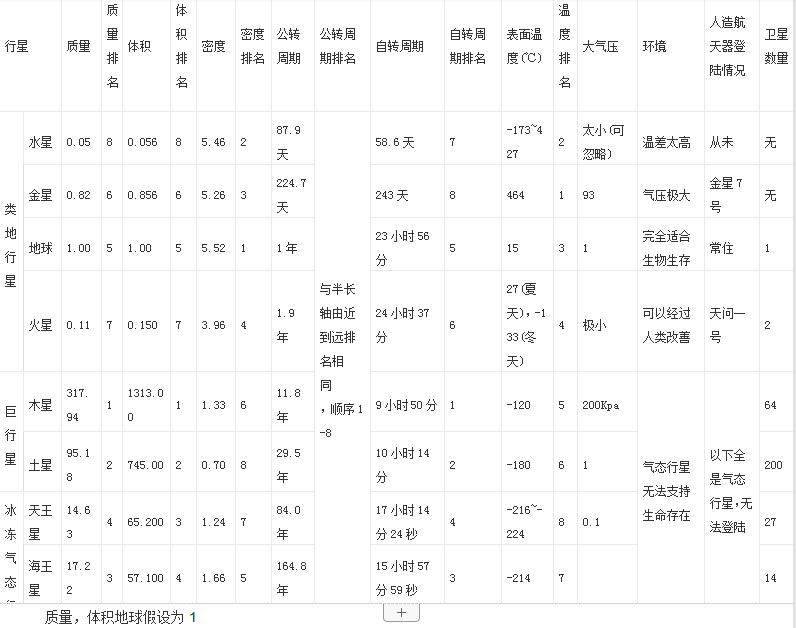

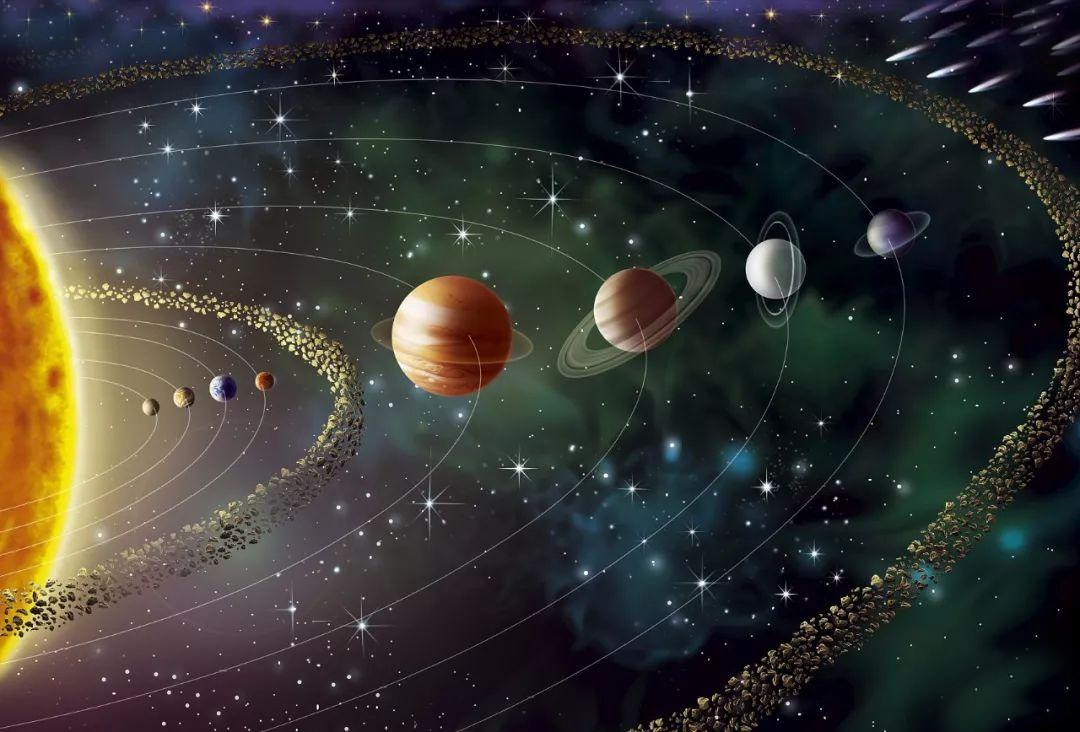

第一层边界:海王星轨道

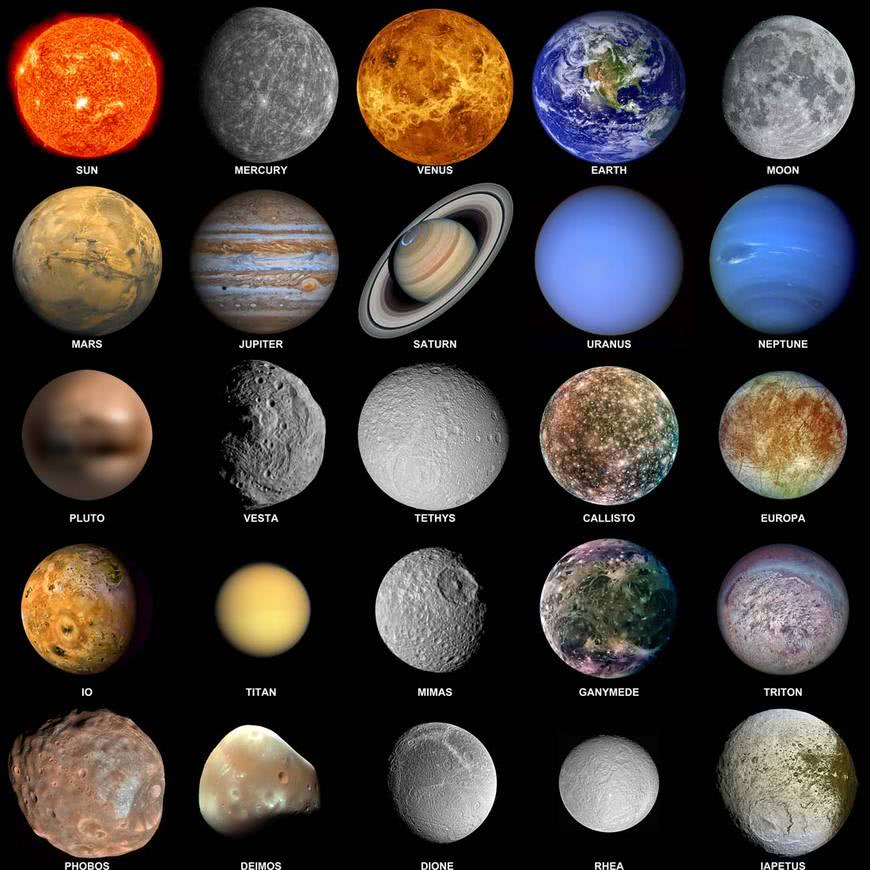

以海王星轨道为界,太阳系直径约90亿公里。这是教科书里最常见的范围,冥王星就被踢出在这个门槛外。但别急着下结论,新视野号探测器飞越冥王星后继续前行了八年,至今还在往外发送数据——真正的太阳系可比这辽阔得多。

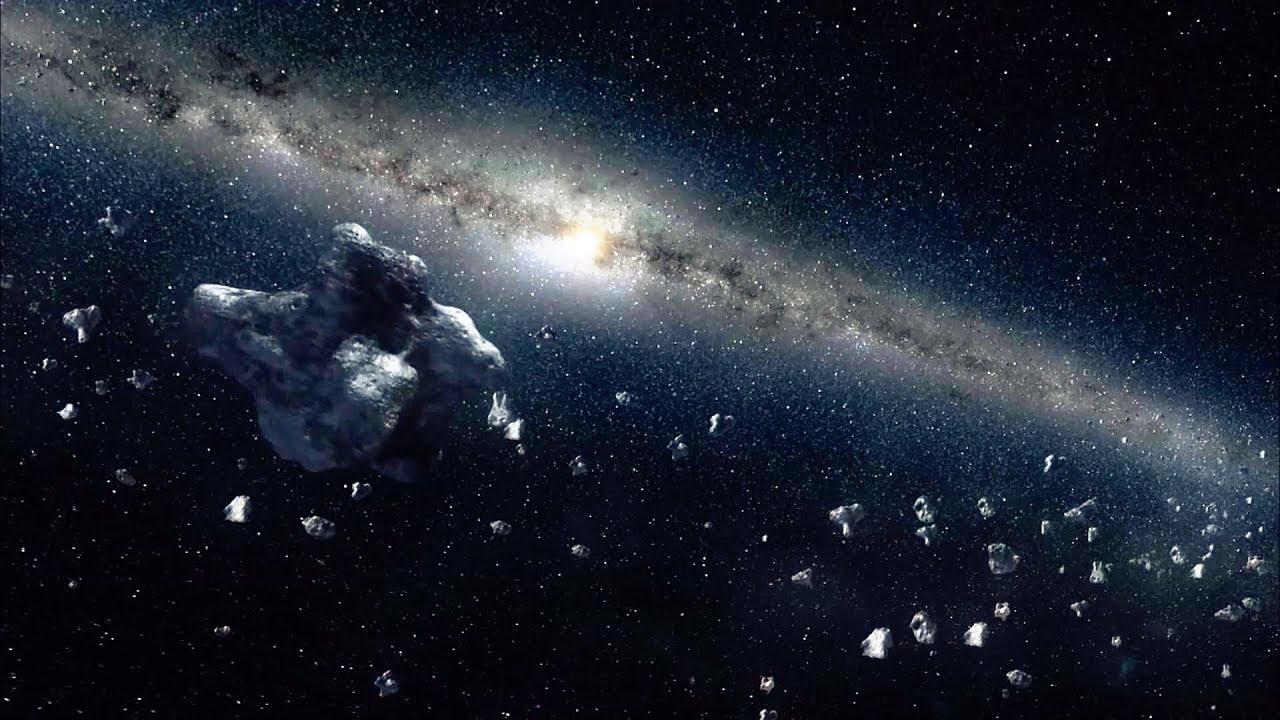

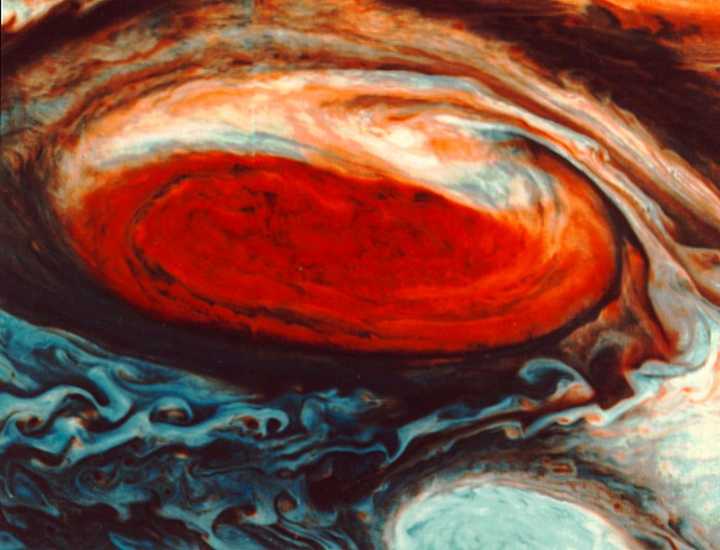

第二层边界:柯伊伯带

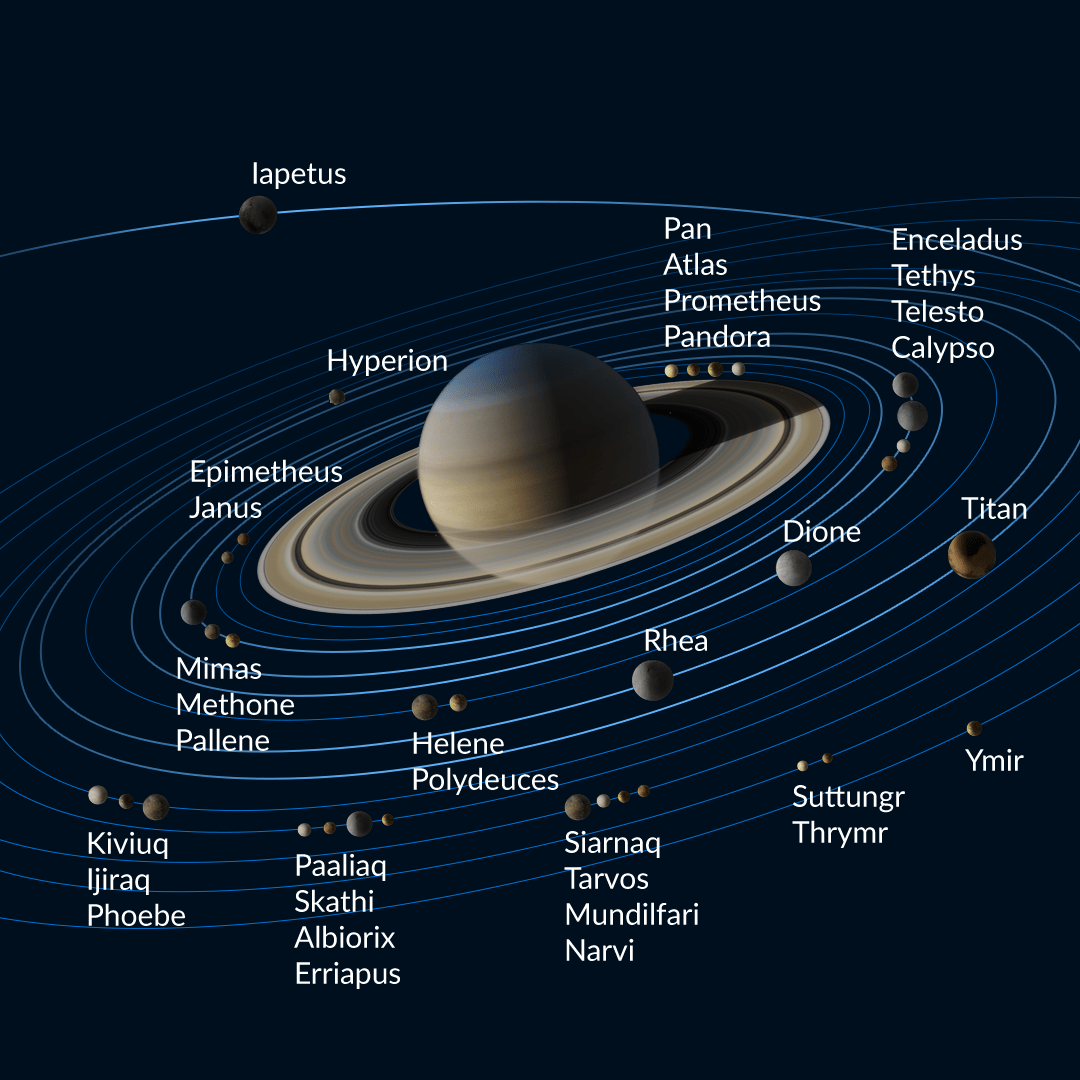

穿越海王星继续向外,会进入布满冰岩的柯伊伯带。这里的冰冻天体像超市冷柜里的速冻水饺,最远成员与太阳的距离是地球的2000倍。直到2018年,天文学家才发现这个区域还存在一条由小天体组成的"断崖",暗示着可能存在尚未发现的第九行星。

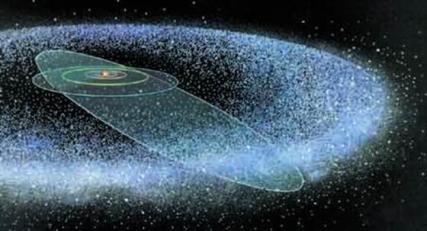

终极边界:奥尔特云

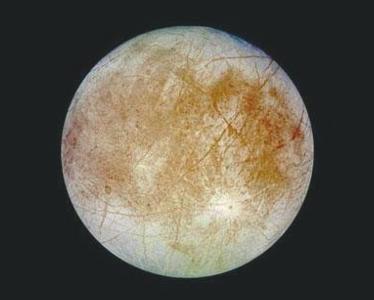

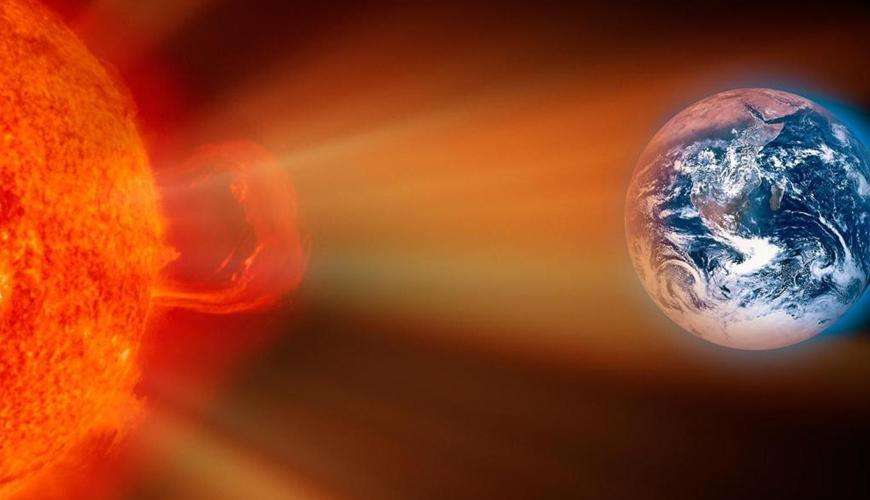

太阳风能吹到的最远距离才是理论上的真正边界,这个被称为日球层顶的泡泡直径约240亿公里。2012年旅行者1号探测器用了35年才飞到这里,它传回的数据显示,太阳风与星际介质的碰撞会产生类似海浪拍岸的能量涟漪。

若把太阳引力能束缚的最远天体算进来,奥尔特云的存在让太阳系直径暴增至15万亿公里。这个包裹着太阳系的球形云团,最内侧到太阳的距离也比冥王星远千倍。想象一下:以民航客机的速度飞向奥尔特云边缘,需要整整2000万年。

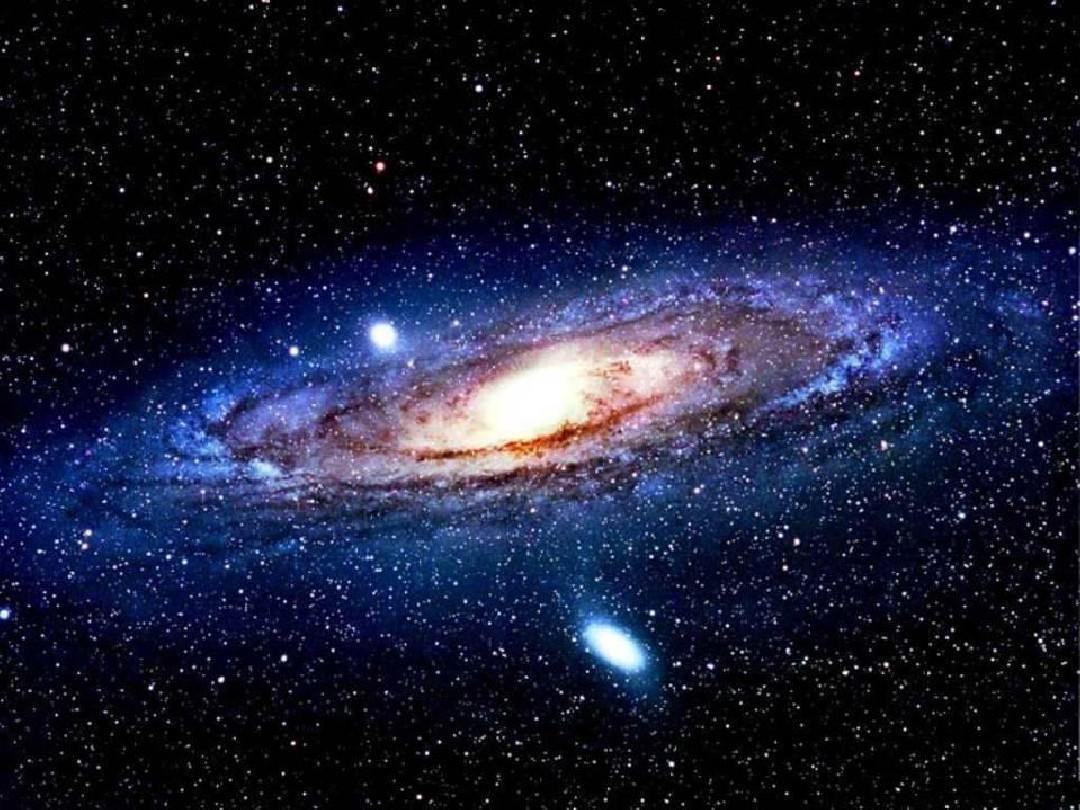

太阳系的边缘并非静止,而是动态战场。每隔数万年,当太阳系穿越银河系的某个分子云时,星际物质的压力会把日球层顶向内压缩三分之一。这种宇宙级别的"呼吸运动",可能直接影响地球接收的宇宙射线量。

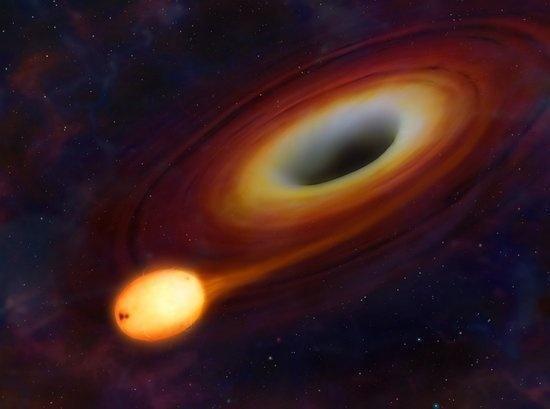

2025年最新观测显示,太阳系外围存在数十个轨道异常的冰质天体。它们仿佛被无形的手操控着,有人猜测是暗物质的作用,也有人怀疑是流浪黑洞路过时留下的引力签名。更离奇的是,某些长周期彗星的轨道计算表明,奥尔特云外围可能还存在一个尚未被观测到的伴星。

下次抬头看星空时,不妨想想这个事实:地球在太阳系中的位置,就像太平洋里的一粒海盐。而人类发射的探测器,至今还未触碰到这个盐粒所在容器的边缘。